È necessario partire da questa dichiarazione del 1949 della Prefettura de L’Aquila che illustra all’Ambasciata americana in Italia la situazione post-bellica di Roccaraso, completamente distrutta dall’esercito tedesco.

È necessario partire da questa dichiarazione del 1949 della Prefettura de L’Aquila che illustra all’Ambasciata americana in Italia la situazione post-bellica di Roccaraso, completamente distrutta dall’esercito tedesco.

Una signora americana probabilmente di origine roccolana aveva chiesto notizie in merito alla nota località turistica dell’Appennino. Scrive in premessa il Prefetto Luigi Stella: <<Il Comune di Roccaraso costituiva nell’anteguerra il centro turistico più importante dell’Italia centro-meridionale. La sua capacità ricettiva era la seguente: 7 grandi alberghi, un rifugio, 6 pensioni e circa 80 fittacamere, per quasi 2.500 posti letto. Roccaraso prima della guerra ha registrato 75.000 presenze anno, di cui circa 7.000 turisti provenienti dall’estero.>>

E poi bisogna aggiungere ciò che scrive il giornalista scrittore Giuseppe Sabelli Fioretti nel suo libro del 1932, FARINOSA CINTIMETRI SESSANTA, nel capitoletto intitolato “Roccaraso si proietta nel futuro” <<Di somma importanza, ai fini della valorizzazione turistica della località, appare l’opera di una Società Anonima Roccaraso recentemente costituita, che intende costruire ed affittare o vendere minuscoli villini smontabili in legno, forniti di tutte le più moderne comodità>>.

Perché in un momento di sviluppo dell’attività turistica e con diversi alberghi in esercizio, si era già individuata la possibilità di ospitare chi non voleva alloggiare in un albergo o pensione bensì in un piccolo luogo riservato, dei villini appunto, che inoltre mantenevano ben ordinato e perché no caratteristico il territorio adiacente al paese arroccato intorno alla Terra Vecchia e contiguo agli alberghi e ai campi di sci: un borgo grazioso, Lillipuziano.

in esercizio, si era già individuata la possibilità di ospitare chi non voleva alloggiare in un albergo o pensione bensì in un piccolo luogo riservato, dei villini appunto, che inoltre mantenevano ben ordinato e perché no caratteristico il territorio adiacente al paese arroccato intorno alla Terra Vecchia e contiguo agli alberghi e ai campi di sci: un borgo grazioso, Lillipuziano.

A tal proposito si dovrebbe aprire a tutta la comunità roccolana un lungo e costruttivo discorso per prendere atto di quanto i loro avi, che non si erano completamente scrollato di dosso il mestiere di pastore, quanto avvertivano, forse proprio per la loro vita tra i prati erbosi, la necessità di aprirsi a un nuovo mondo, ma nel rispetto della natura che li circondava.

Ben presto e già nel 1947 apparve ricostruito l’Albergo Reale – primo ospite fu il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola – e dopo due anni incominciò l’attività il Grande Albergo. Nel 1949 fu inaugurata la seggiovia del Colle Belisario ai margini del

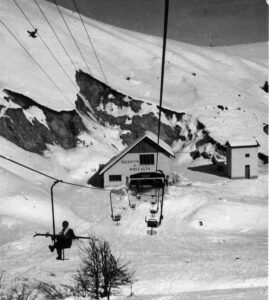

Ben presto e già nel 1947 apparve ricostruito l’Albergo Reale – primo ospite fu il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola – e dopo due anni incominciò l’attività il Grande Albergo. Nel 1949 fu inaugurata la seggiovia del Colle Belisario ai margini del paese; fu riattivato il trampolino di salto che fu aggiornato nel 1953 e fu costruita la seggiovia di Roccalta.

paese; fu riattivato il trampolino di salto che fu aggiornato nel 1953 e fu costruita la seggiovia di Roccalta.

Si rincominciò ad organizzare diverse manifestazioni sciistiche. Nacque la Scuola Italiana di Sci Roccaraso. Nel 1954 fu aperto il Cinema Roma. Fu riaperto il Circolo dei Forestieri. Nuove attività commerciali arricchirono l’offerta turistica, proponendo le novità in campo sciistico e dell’abbigliamento invernale e di montagna estivo.

Incominciarono a funzionare due caratteristiche sale da ballo. Nel 1955 fu riaperta la mitica linea ferroviaria, che agli inizi del ‘900 aveva costituito l’elemento propulsore dell’attività turistica e dal 1910 di quella sciistica. Il paese incominciò progressivamente ad espandersi secondo le nuove regole del Piano di Ricostruzione, memore di quell’indirizzo urbanistico che si stava maturando già dagli anni ’30, con una edilizia basata sulle case dei residenti, degli alberghi e di ville con ampi giardini.

sciistica. Il paese incominciò progressivamente ad espandersi secondo le nuove regole del Piano di Ricostruzione, memore di quell’indirizzo urbanistico che si stava maturando già dagli anni ’30, con una edilizia basata sulle case dei residenti, degli alberghi e di ville con ampi giardini.

Roccaraso si avviava ad un nuovo splendore, purtroppo privo del suo caratteristico centro storico. La Terra Vecchia, il cuore antico del paese, risalente all’anno Mille; era costituita da un groviglio di case, chiesine, di viuzze e scalinate strette per difendersi dal freddo, con ai margini un teatro risalente al 1698.

Chi come me è cresciuto bambino nel periodo post-bellico ricorda Roccaraso come una località turistica all’avanguardia, frequentata nuovamente da gente aristocratica, professionisti, industriali, politici e una clientela mediamente alta. A far sì che nel giro di qualche anno il numero degli alberghi e delle pensioni salì rapidamente a circa una trentina di unità. Si tornò all’Aremogna, dove era  rimasto in piedi il rifugio Principessa Giovanna, per costruire i primi impianti di risalita, due skilift allineati sul colle del Macchione e ben presto fu realizzata una strada statale di accesso, una moderna telecabina ad agganciamento automatico e due ulteriori skilift.

rimasto in piedi il rifugio Principessa Giovanna, per costruire i primi impianti di risalita, due skilift allineati sul colle del Macchione e ben presto fu realizzata una strada statale di accesso, una moderna telecabina ad agganciamento automatico e due ulteriori skilift.

Insomma, Roccaraso non aveva nulla da invidiare alle più blasonate località sciistiche delle Alpi. Solo l’elemento neve ogni tanto costituiva motivo di preoccupazione, ma del resto era un problema anche degli altri: il tempo, in fondo, ha fatto sempre le bizze.

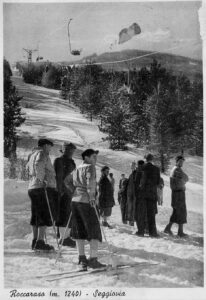

Che cosa voglio dire con questa premessa piuttosto corposa. Che già dalla metà degli anni ’60, in piena espansione turistica, con gli alberghi ben funzionanti quattro mesi d’estate e tre d’inverno e con una situazione edilizia che doveva semplicemente vedere aumentare la dotazione alberghiera e semmai quella delle seconde case, di qualità, basate su ville come programmato, incominciò a serpeggiare l’idea, sì proprio come la mela di Adamo ed Eva, che presto fu messa in atto, di accrescere la frequenza turistica mediante la costruzione di seconde case in fabbricati che nulla avevano a vedere con la eleganza delle ville che avevano diffuso sul territorio la presenza di una clientela di qualità, così come si era sviluppata di qualità l’offerta turistica. Roccaraso, anche per la sua storia sciistica veniva definita “la Cortina del centro-sud”.

Adamo ed Eva, che presto fu messa in atto, di accrescere la frequenza turistica mediante la costruzione di seconde case in fabbricati che nulla avevano a vedere con la eleganza delle ville che avevano diffuso sul territorio la presenza di una clientela di qualità, così come si era sviluppata di qualità l’offerta turistica. Roccaraso, anche per la sua storia sciistica veniva definita “la Cortina del centro-sud”.

Il Piano Regolatore che ne derivò fu una sciagura biblica, data la sua invasività sul territorio e la poca o inesistente chiarezza nelle regole attuative. Fu sicuramente il frutto di una cultura turistica che non era cresciuta al passo coi tempi ed un piegarsi stupidamente alle “ammalianti” offerte perpetrate dagli speculatori edilizi.

È storia dei nostri giorni l’aver raggiunto o superato circa quattromila appartamenti e purtroppo altri nell’ultimo scellerato periodo se ne stanno aggiungendo, mentre diversi punti del paese sono in pieno degrado per disattenzione ed incuria. Le belle ville con giardino nel frattempo hanno ceduto il posto a informi fantasmi di cemento.

È storia dei nostri giorni l’aver raggiunto o superato circa quattromila appartamenti e purtroppo altri nell’ultimo scellerato periodo se ne stanno aggiungendo, mentre diversi punti del paese sono in pieno degrado per disattenzione ed incuria. Le belle ville con giardino nel frattempo hanno ceduto il posto a informi fantasmi di cemento.

La maggior parte dei nuovi fabbricati non sono dotati di garage e ciò oltre a provocare gravi problemi di viabilità e di sgombero neve nei periodi di massima affluenza, per via delle auto in sosta lungo le strade, ha contribuito in maniera considerevole ad inficiare il gradimento di questa più che centenaria località turistica.

La costruzione aberrante di seconde case e quindi un luogo che ha perso la caratteristica di un gradevole centro di montagna, ha prodotto un calo importante di villeggianti e quindi presenze alberghiere; con il risultato che le  strutture risalenti appunto al periodo indicato non risultano al passo coi tempi per le difficoltà finanziarie per rimodernarle che sono opprimenti.

strutture risalenti appunto al periodo indicato non risultano al passo coi tempi per le difficoltà finanziarie per rimodernarle che sono opprimenti.

Diversi alberghi, un terzo di quelli di un tempo, sono stati trasformati anch’essi in seconde case, peggiorandone il numero e squalificando la stessa attività principe di ospitalità. Ma sono le stesse seconde case a risultare disabitate, da diverso tempo, anche in periodi caratteristici di vacanza.

Si può sintetizzare la situazione con un fastidioso modo di dire: il turismo non tira più. Aggiungerei: fu. Le stagioni turistiche invernali hanno subito una involuzione e dalle classiche settimane bianche si è passati agli ormai classici weekend che riescono a mala pena a contenere le spese sostenute.

Nota positiva, ma che sta andando a sbattere violentemente contro lo stato dell’ “arte” raggiunto da tale negletta ospitalità, è la consistenza del bacino sciistico degli Altopiani Maggiori d’Abruzzo che dagli inizi degli anni ’90 ha visto progressivamente riunire in un’unica entità sciistica le località dell’Aremogna, Monte Pratello e Pizzalto, con un’appendice a Pescocostanzo. Questo comprensorio, che si avvicina ai cento chilometri di piste è dotato di un efficiente impianto di innevamento artificiale.

un’appendice a Pescocostanzo. Questo comprensorio, che si avvicina ai cento chilometri di piste è dotato di un efficiente impianto di innevamento artificiale.

Gli impianti di risalita di ultima generazione raggiungono una portata oraria considerevole, che risulta purtroppo in sensibile sofferenza per una presenza turistica ormai asfittica e relegata prevalentemente a specifici e ridotti periodi invernali.

Molte attività commerciali hanno chiuso o si sono trasformate in discutibili outlet. L’offerta dei locali pubblici, se pur con qualche eccellenza, stenta a offrire un servizio al passo coi tempi e alcuni locali hanno chiuso l’attività o aprono all’occorrenza: loro. L’Istituto Alberghiero sforna buone professionalità che non restano sul territorio per conferire qualità all’attività di ospitalità. E pensare che la sua presenza fu ideata proprio per questa ragione.

Si potrebbe proseguire su questa strada franosa, ma quel che più preoccupa è lo stato psicologico della comunità roccolana, avvinghiata su sé stessa, nei suoi irrisolvibili problemi per la mancanza di idee, perdita dello storico spirito imprenditoriale, mancanza di rapporti umani sinceri e costruttivi, incapacità di esprimere classi politiche illuminate, accorte e anch’esse intraprendenti e capaci di trovare quelle figure professionali di alto profilo nei vari aspetti che l’attività turistica richiede; rifiuto di aderire con il proprio territorio a uno dei due parchi nazionali che circondano Roccaraso al fine di qualificare e rendere ulteriormente attraente l’offerta turistica, a  favore di una negligente propensione alla speculazione edilizia.

favore di una negligente propensione alla speculazione edilizia.

Basti pensare alla ciclica e scellerata vendita in tal senso di una parte del patrimonio immobiliare pubblico, che per quanto riguarda antichi fabbricati in disuso, questi avrebbero potuto costituire il punto di riferimento per guide di media montagna e di mountainbike, per favorire e sviluppare attività di preminente interesse extra neve.

Ciò si riverbera ormai da troppo tempo, da quel fatidico varco di metà anni ’60, quando si incominciò a perdere il lume della ragione. Siamo quasi arrivati al punto di dover affermare che: fu…turismo. E non è valso neppure il casuale e provvidenziale richiamo di marketing prodotto dalle escursioni e intemperanze dell’orso Juan Carrito.

Purtroppo scomparso da poco e al quale ci si era affidati ingenuamente per promuovere, senza muovere un dito, anzi sì quello sui cellulari, la necessità di presentare una località turistica che non è finita e che dovrebbe riprendere il suo ruolo guida del turismo montano sugli Appennini. Bisogna dirlo chiaramente e convincersene che non abbiamo professionalità altamente preparate nel campo del turismo, anzi no.

altamente preparate nel campo del turismo, anzi no.

Quelle che si atteggiano sono prive della qualificata cultura richiesta. “Sopra al fuoco l’acqua bollente” cita un noto proverbio. Roccaraso, ma direi di più l’intero comprensorio degli Altopiani Maggiori d’Abruzzo ha bisogno di competenze specifiche e altamente professionali che incomincino a verificare, pensare e attuare con la risposta univoca delle intere e coese comunità; della voglia di intraprendere generalizzata e della necessità di abbandonare al più presto la via di perdizione delle case fantasma; di dare un valore diverso alla vacanza in montagna, sia essa invernale che ancor più della stagione extra neve, ormai indispensabile per integrare e sopperire alle carenze inevitabili della prima.

L’impresa più ardua? È quella di riunire in un unico pensiero l’espressione “fu turismo”, così come inventata in un luogo alpino d’eccellenza da un albergatore brillante e poliedrico come Michil Costa, che invoca un nuovo senso del fare turismo.

Ugo Del Castello